这学期,你是否观察到翔安校区芙蓉湖畔的小道旁树立了一排排新颖科普展板?以环绕芙蓉湖的动植物为主体,融入传统文化元素,运用AI绘图技术让动植物“动起来”讲述芙蓉湖的生态故事。

这是怎么回事?跟小夏一探究竟~

自然画卷——用科普描绘生态之美

这是今年环境与生态学院启动的环芙蓉湖生态科普建设项目。项目采用三段式结构的文字稿,并融入年轻人喜闻乐见的文化元素。由植物生态学研究生党支部、生态学系教工党支部以及修复与可持续生态学研究生党支部联合策划,为芙蓉湖周边的常见动植物设计并设立了一系列科普展牌。

展牌由种类名称、科普内容,以及相关图像构成,加入与动植物相关的“梗”,同时又融合古诗词等要素,搭配上植物的拟人化形象,打造出一块块可爱的科普展牌。

环湖科普展牌——榕树

这一块块可爱展牌的背后,有着怎样的故事?

去年12月,环境与生态学院一众师生前往深圳学习。期间,他们参观了深圳泥土自然保护区,保护区中的生态科普形式让他们眼前一亮。与传统的专业性较强的生态科普不同的是,这里的科普融合了在年轻人中熟知的“梗”。

大家深受启发,“如果条件允许,我们也可以做。”

“理工科也有独一份的理工浪漫,我们要把有意义的事情做得有意思。”

团队一致定调环湖生态科普项目要做成学生喜欢的、带点浪漫气质的风格,通过融合“理工技术”和“传统文化”方式展示生态文化,助力校区生态校园建设。

确定了基本方向后,团队成员们开始上网收集资料,并实地考察,统计记录环湖的动植物情况,最终筛选出一批常见的物种种类。大家希望,师生们漫步于环湖步道、观看科普展牌的同时,也能切身观察到芙蓉湖中的种种生机。

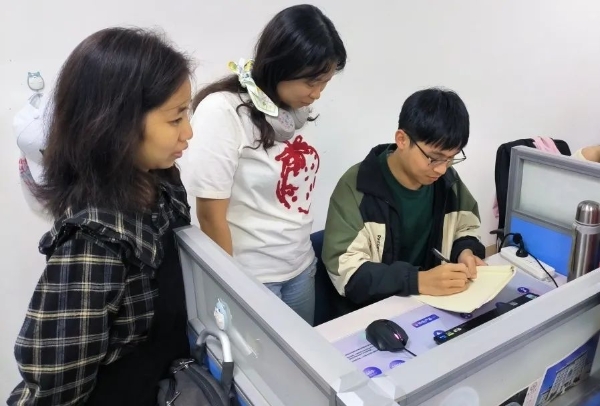

团队成员进行讨论

展板上短短文字稿的背后,承载着团队满满的考量。事先调研时,成员们发现目前大多数的科普内容同质化严重,即内容复杂且使用较多的专业词汇,导致读者的阅读兴致较低,科普效果不好。于是,团队希望能做既简洁有趣、又能弘扬传统文化的科普。在此导向下,最终确立了文字主体的三段式,分别由古诗词,趣味科普以及其用途组成。以木芙蓉为例,文字既引用了传统诗词“晨妆晓玉飞霞午,日暮深红落浅红”,又向我们揭示出“三醉芙蓉”和“芙蓉帐”的具体所在。

环湖科普展牌——木芙蓉

“科普的核心目标是让复杂的科学知识变得易于理解并能够引起共鸣。不是单向的信息传递,而是建立在与受众互动的基础上,让人们感受到科学的魅力。”

他们希望通过这些生态展板,让读者感觉到,科学不再是高高在上的抽象概念,而是贴近生活的实际内容。

环湖科普展牌——黑天鹅

灵感之花——在创意与AI中绽放

文字的问题解决了,图片的展示形式又成了大问题。

直接用动植物照片吗?——过于大众化。

做成动画形式呢?——这样虽然简单,但总觉得缺少新意。

正当大家一筹莫展时,博士后李文斌提出“动植物拟人化”,即将中国传统文化融入动植物科普介绍,更能吸引阅读者的兴趣。

比如“花朵类就可以做成花仙子形象,生动活泼又富有特色!”

“有些动物可以设计成武侠英雄,比如白条鱼我们就设计成‘浪里白条’!”

大家打开了思路,热火朝天地讨论起来……

与传统文化相结合,大家的热情提高了很多,动植物形象设计的难题也就迎刃而解。

呈现“花仙子形象”的环湖科普展牌——长春花

“浪里白条”环湖科普展牌——䱗条

大家从现有的物种资料中提取关键词,将有代表性的词语整合起来,再从中国传统文化中寻找相吻合的历史人物及事件,然后进一步进行适配调整,最终得出动植物形象的设计成果。

当下,人工智能(AI)不断完善,研究团队也充分利用其便利、灵活的特性来协助图像生成。“结合对植物和动物的理解,去输入关键词用AI来生成图像。在这个过程中,慢慢地对这个物种会更了解。”

这一想法看似简单,真正的操作过程却是困难重重。

芙蓉湖的荷花是学子们最喜爱的景物之一,团队自然也没错过它。负责人本来是想将荷花化为“荷花仙子”,类似于白蛇传中的小白形象,身姿曼妙,貌美如花。当给了AI一个类似的动漫形象,让它根据荷花特点转化为卡通形象时,它居然转化出了一个身材矮小、头大如斗、绿眼红唇、彩衣粉耳坠的“四不像”。诸如此类的事情不断发生。

环湖科普展牌——莲

几次失败后,成员们专门分析了目前AI不能理解的点和语句,后续将这些不能识别的点进行替换,错乱的情况明显减少了许多。

在这个充满挑战的旅程中,成员们从最初的生疏,到逐步掌握使用AI工具,当最终的项目呈现在大家面前时,团队成员不禁感慨:“没想到我们能把这些看似遥不可及的技术应用到实际项目中,小小的代码竟然能够驱动这么复杂的系统,生成我们所需的东西,我有一种前所未有的自信感和满足感。”

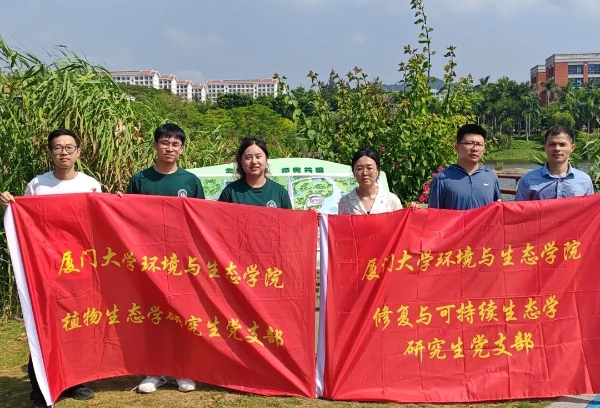

团队合照

走向未来——让生态之花开满心田

对项目团队来说,科普展板的落地还远远不够,还有很多事情没完成,比如:空气指标指数的实时显示、水质监测、以及芙蓉湖里面底栖生物科普。

“希望能把生态校园的建设与学院的学科专业方向相结合,让大家能够各自发挥自己领域的特色,共同建设一个覆盖植物、水体、空气等多方位的科普体系。” 目前,学院也正在打造一支独特的青年学生生态讲解团队,通过风格科普展牌和团队的趣味讲解,以师生喜闻乐见的方式,带大家走进动植物的生态世界,展示学校独特的生态文化。

“把所学的理论运用到身边实践中,既是锻炼也是机会,让我们利用自己的专业知识来服务学校,这是非常有意义的。”项目组成员说道。

项目组希望扩大科普范围,从环湖主干道外延申到校区的其他区域,打造立体式、智能化生态校园建设:通过展示相关的数据,结合大数据以及实时监测的系统,打造一个智能立牌,让大家能够通过牌子上的内容直观的感受到整体校区的各个方面的环境指标,实现生态质量的可视化。

一块块生动的立牌不仅仅点缀了芙蓉湖畔,更是点亮了一条新兴的科普之路。以科技为桥梁,把传统文化、专业知识和学生喜好相连接,打造出独特的厦园一角,让生态校园建设的理念能够深入人心。

环湖科普展牌——落羽杉

这学期,你是否观察到翔安校区芙蓉湖畔的小道旁树立了一排排新颖科普展板?以环绕芙蓉湖的动植物为主体,融入传统文化元素,运用AI绘图技术让动植物“动起来”讲述芙蓉湖的生态故事。

这是怎么回事?跟小夏一探究竟~

自然画卷——用科普描绘生态之美

这是今年环境与生态学院启动的环芙蓉湖生态科普建设项目。项目采用三段式结构的文字稿,并融入年轻人喜闻乐见的文化元素。由植物生态学研究生党支部、生态学系教工党支部以及修复与可持续生态学研究生党支部联合策划,为芙蓉湖周边的常见动植物设计并设立了一系列科普展牌。

展牌由种类名称、科普内容,以及相关图像构成,加入与动植物相关的“梗”,同时又融合古诗词等要素,搭配上植物的拟人化形象,打造出一块块可爱的科普展牌。

环湖科普展牌——榕树

这一块块可爱展牌的背后,有着怎样的故事?

去年12月,环境与生态学院一众师生前往深圳学习。期间,他们参观了深圳泥土自然保护区,保护区中的生态科普形式让他们眼前一亮。与传统的专业性较强的生态科普不同的是,这里的科普融合了在年轻人中熟知的“梗”。

大家深受启发,“如果条件允许,我们也可以做。”

“理工科也有独一份的理工浪漫,我们要把有意义的事情做得有意思。”

团队一致定调环湖生态科普项目要做成学生喜欢的、带点浪漫气质的风格,通过融合“理工技术”和“传统文化”方式展示生态文化,助力校区生态校园建设。

确定了基本方向后,团队成员们开始上网收集资料,并实地考察,统计记录环湖的动植物情况,最终筛选出一批常见的物种种类。大家希望,师生们漫步于环湖步道、观看科普展牌的同时,也能切身观察到芙蓉湖中的种种生机。

团队成员进行讨论

展板上短短文字稿的背后,承载着团队满满的考量。事先调研时,成员们发现目前大多数的科普内容同质化严重,即内容复杂且使用较多的专业词汇,导致读者的阅读兴致较低,科普效果不好。于是,团队希望能做既简洁有趣、又能弘扬传统文化的科普。在此导向下,最终确立了文字主体的三段式,分别由古诗词,趣味科普以及其用途组成。以木芙蓉为例,文字既引用了传统诗词“晨妆晓玉飞霞午,日暮深红落浅红”,又向我们揭示出“三醉芙蓉”和“芙蓉帐”的具体所在。

环湖科普展牌——木芙蓉

“科普的核心目标是让复杂的科学知识变得易于理解并能够引起共鸣。不是单向的信息传递,而是建立在与受众互动的基础上,让人们感受到科学的魅力。”

他们希望通过这些生态展板,让读者感觉到,科学不再是高高在上的抽象概念,而是贴近生活的实际内容。

环湖科普展牌——黑天鹅

灵感之花——在创意与AI中绽放

文字的问题解决了,图片的展示形式又成了大问题。

直接用动植物照片吗?——过于大众化。

做成动画形式呢?——这样虽然简单,但总觉得缺少新意。

正当大家一筹莫展时,博士后李文斌提出“动植物拟人化”,即将中国传统文化融入动植物科普介绍,更能吸引阅读者的兴趣。

比如“花朵类就可以做成花仙子形象,生动活泼又富有特色!”

“有些动物可以设计成武侠英雄,比如白条鱼我们就设计成‘浪里白条’!”

大家打开了思路,热火朝天地讨论起来……

与传统文化相结合,大家的热情提高了很多,动植物形象设计的难题也就迎刃而解。

呈现“花仙子形象”的环湖科普展牌——长春花

“浪里白条”环湖科普展牌——䱗条

大家从现有的物种资料中提取关键词,将有代表性的词语整合起来,再从中国传统文化中寻找相吻合的历史人物及事件,然后进一步进行适配调整,最终得出动植物形象的设计成果。

当下,人工智能(AI)不断完善,研究团队也充分利用其便利、灵活的特性来协助图像生成。“结合对植物和动物的理解,去输入关键词用AI来生成图像。在这个过程中,慢慢地对这个物种会更了解。”

这一想法看似简单,真正的操作过程却是困难重重。

芙蓉湖的荷花是学子们最喜爱的景物之一,团队自然也没错过它。负责人本来是想将荷花化为“荷花仙子”,类似于白蛇传中的小白形象,身姿曼妙,貌美如花。当给了AI一个类似的动漫形象,让它根据荷花特点转化为卡通形象时,它居然转化出了一个身材矮小、头大如斗、绿眼红唇、彩衣粉耳坠的“四不像”。诸如此类的事情不断发生。

环湖科普展牌——莲

几次失败后,成员们专门分析了目前AI不能理解的点和语句,后续将这些不能识别的点进行替换,错乱的情况明显减少了许多。

在这个充满挑战的旅程中,成员们从最初的生疏,到逐步掌握使用AI工具,当最终的项目呈现在大家面前时,团队成员不禁感慨:“没想到我们能把这些看似遥不可及的技术应用到实际项目中,小小的代码竟然能够驱动这么复杂的系统,生成我们所需的东西,我有一种前所未有的自信感和满足感。”

团队合照

走向未来——让生态之花开满心田

对项目团队来说,科普展板的落地还远远不够,还有很多事情没完成,比如:空气指标指数的实时显示、水质监测、以及芙蓉湖里面底栖生物科普。

“希望能把生态校园的建设与学院的学科专业方向相结合,让大家能够各自发挥自己领域的特色,共同建设一个覆盖植物、水体、空气等多方位的科普体系。” 目前,学院也正在打造一支独特的青年学生生态讲解团队,通过风格科普展牌和团队的趣味讲解,以师生喜闻乐见的方式,带大家走进动植物的生态世界,展示学校独特的生态文化。

“把所学的理论运用到身边实践中,既是锻炼也是机会,让我们利用自己的专业知识来服务学校,这是非常有意义的。”项目组成员说道。

项目组希望扩大科普范围,从环湖主干道外延申到校区的其他区域,打造立体式、智能化生态校园建设:通过展示相关的数据,结合大数据以及实时监测的系统,打造一个智能立牌,让大家能够通过牌子上的内容直观的感受到整体校区的各个方面的环境指标,实现生态质量的可视化。

一块块生动的立牌不仅仅点缀了芙蓉湖畔,更是点亮了一条新兴的科普之路。以科技为桥梁,把传统文化、专业知识和学生喜好相连接,打造出独特的厦园一角,让生态校园建设的理念能够深入人心。

环湖科普展牌——落羽杉